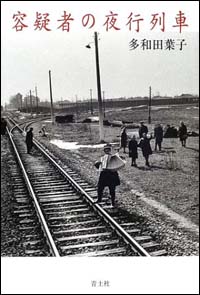

容疑者の夜行列車

これはこの小説の冒頭だが、なべて海外を自立格安型で旅行するというのは、こうした不可解さに直面することと同一と言っていい。なんか妙な感じがする。でもそれがどういうことか判然としない。いや、もしやここではこれが平常ムードなのか。腑におちる答には達しえない。それ以上に答の探り方が分からない。

そのような戸惑いを抱えているものだから、ハンブルグからパリに向かう夜行列車がいったんベルギーに入ったことにも気づけない。ストライキで停車を余儀なくされた見知らぬ駅で、メニューの値段がやけに高いと訝りつつ、間違ってフランス貨幣を支払って大損する。それどころか、いったんは気前よくチップまで渡して勝手に悦に入っている。

『容疑者の夜行列車』は13編の連作だ。主人公はそのつど夜行列車に乗る。「パリへ」に始まって「ザグレブへ」「イルクーツクへ」「ウィーンへ」などなど、その旅の行き先がタイトルになっている。主人公である「あなた」は、しかし、そこで出くわす人物や出来事の核心がいつもつかめず、繰りかえし翻弄されている。

中国の暗い駅の構内では、ご存知のごとく案内があまりにも不親切で、乗るべき列車を駅員に尋ねても、無遠慮に追い払われる始末。それが駅員の制服だったのかどうかもあいまいだ。

《途方に暮れていると、後ろから誰かが背骨をさわった。骨と骨の間の妙な隙間に指を入れるように。ぶるっと身震いして振り返ると、眉の美しい昨日の学生が立っていた。》

ベオグラード行きの夜行では、手首に入れ墨があり胸元から体毛がはみ出している男と乗り合わせた。男は鶏の足を食べては「あなた」に勧め、ウォッカを飲んでは「あなた」に勧める。「あなた」は断る。ベオグラードに着いても男は「あなた」を追いかけ、カフェに誘い、節度も論理も超えたようにしてさらに接近してくる。

《あなたは急いでコーヒーを飲み終わると、いろいろありがとう、と言って、さっとその場を立ち去ろうとした。男はあわてて、あなたの腕を掴んで、待て、これからレストランへ行こう、と言った。あなたが、もう時間だから、と言うと、急にすごんだ表情になって、いや、レストランへ行くのだ、と言った。人さし指が、変な鉤の形になっていた。それがどういう意味なのか、あなたには全く見当もつかなかったが、何か脅されているらしいことを感じて、いいえ、もう行かなければならないのです、と大きなロシア語で言った。まわりに人たちが驚いてこちらを見た。》

危うい、危うい、何もかも危うい。「あなた」の旅は危うい。変な鉤の形とはいったい何だ。世界の基盤がぐらぐらしているのだ。必死でバランスを保って周りに合わせるしかない。こんな情緒不安定は多和田葉子独特のものだったかと思い起こす。もし「あなた」が容疑者であるとしたら、何の嫌疑か分からずにこうして追いまわされ行き当たりばったりに弁明しなければならない類いの容疑者だろう。

独りの旅人が見知らぬ土地に立てば、周囲の情況を把握するのに固定的な基準は持てないのだ。奇妙な情況が相対的に変遷するばかり。そのなかで相対的な快不快、相対的な善悪、相対的な損得、そうした判断しかできない。普通のことが奇妙に、奇妙なことが普通にもなってしまう。そして、どうしたらいいのかはいつまでもわからない。ただ移動していくだけ。『容疑者の夜行列車』の「あなた」は、旅芸人ではあるのだが、基準となる場所、帰還すべき場所すら欠いているようにみえる。

そのような不安定さのなかで、「あなた」は旅をするごとに、必ず何かを「〜しそこね」ている。やっと到着したパリでは、出演するはずだった公演もストで中止になり、出演しそこねる。「グラーツへ」ではチューリヒで列車に乗りそこね、知人にも会いそこねる。席に向かい合う人物が話している身のうえ話や、列車を待つ時間に入った映画も、最後を聞きそこねる、結末を見そこねる。そう、常にコミュニケーションを損ねていると言っていいだろう。北京行きの車内では、「あなた」の上の寝台にいる娼婦かもしれない不思議な女二人のところに代わる代わる潜りこむ不思議な男が、そのまま下の床へ転落したきり動かないが、どういう関わりを持っていいのか、決断しそこねる。

しかし、実は、こうした未知の混乱を恐れるがゆえに、かつまたそれを望むがゆえに、人は旅に出るのかもしれない。小説を読むのかもしれない。

そして・・・

《すうっと入っていくのである。気絶の状態に。頭の中にたまっていた血液が、胸を通って、腹を通って、下半身に流れ落ちていってしまうと、目が見えなくなって、意識だけが血液を追うようにして、どんどん下の方へ向かっていくので、身体を支えていることができなくなり、かがみ、しゃがみ、すわり、横たわる。横たわると、少なくなった体内の血液がかろうじて頭の方にも少し戻ってきて、どうにか「自分」と呼べそうなモノでいられる。》(「バーゼルへ」冒頭)

そう、だったら眠ってしまえばいいのだ。なにしろ夜行列車のコンパートメントだ。寝台だけは相対的でなく絶対的に確保されている。そして読めばいい、この小説を。

こうした開き直りをいったん許してしまえば、たとえば目の前に幾度か現れる人物の正体や関係がどのようなものであるのか、事実を知りえないのにかこつけて、空想・妄想をいくら膨らませようが、誰にも文句は言われない。ホームで寄りそう男女にオリヒメとヒコボシの名を与え、年に一度の逢瀬の名残を惜しんでいるのだとみなしてもかまわない。ついでのようにして出た単語も、実体化する。ポンペイ行きの切符を買う列がいつまでも短くならず、まるで蛇のように見えてくると、そばの人に「蛇が短くならないので、困っているんです」と口に出してしまうのだ。相手もまた「蛇の長さは永遠です。あなたは、心配そうに見えますね。何か困っていることがあるのですか」などと応じている。しかも、その少し前にヴィシュヌ神について記述していたせいか、その相手はいつのまにか文中で「ヴィシュヌ」と呼ばれている。逆に、現実が虚構を支配することもある。アムステルダムに向かう列車で、「あなた」は文庫本の推理小説を読んでいるのだが、そのコンパートメントに一人で入ってきた小さな子供の気掛かりな振る舞いを見ていると、その推理小説の結末が、ふいに分かってしまう。

そうして「あなた」は、いつしかアクロバットに成功するのだ。たとえば、すべてがちぐはぐだったパリで。

《ところが、劇場のドアには大きな貼り紙が貼ってあって、ゼネストのため、すべての出し物は中止となりました、と書いてある。あなたはここで初めて本当に腹を立てた。重い金属の扉は、あなたの言葉など受け付けない。こんなに苦労してここまで辿り着いたのに、と言っても、ただ、黙々と閉鎖しているだけである。あなたは劇場の扉を思いきり蹴った。こんなことはこれまでしたことがなかった。扉は、声もたてないし、震えもしない。もう一度蹴った。少年たちが三人ほど近付いてきて、そんなあなたを指差して笑った。

この宙返りは、とても鮮やかだった。リアリズムの映画のような、ざらついた物質感を伴っていた。

最高のアクロバットは、冬のシベリアを東に向かって何泊も走る列車で、ある若い男女と乗り合わせた時に起こる。「あなた」は実は列車に乗る前にモスクワの街でその男ケンと一度出会い、手紙の代筆を頼まれるという関わりを持っていたことから、その女マリが置かれている立場がおぼろげに分かる。マリがジョーという別の男に好意を寄せていることも知っている。もちろんマリの方は何も知らない。そんな「あなた」は、ケンが席を外したとき、すかさずマリに向かって言う。

《「わたしは実はシャーマンなんですよ。」(略)「わたしはシベリア・シャーマンでね、何でも知っている。ジョーに新しい恋人ができいて、あなたが一人になって、今自分の道を探していることも知っている。」とあなたが言うと、マリの瞳孔が大きく開いた。》

おかしな出来事の不可避な作用に引きずられるようにして始まる「あなた」のおかしな言動。

さて最後に。この小説は主人公が「あなた」という二人称に設定されている。そう、あなたはそのことをずっと気にかけて読んでいくだろう。二人称の小説とは、いったい何なのか。

「あなたは……」と呼び掛けながら綴っている「あなた」のストーリー。「あなた」と呼び掛けられながら読んでいく「あなた」のストーリー。それは、あなた(読み手)のストーリーとなる。わたし(読み手)のストーリーとなる。「あなた」と呼び掛けられながら読んでいく「わたし」のお語。

しかし、「あなた」という人称は、あなた(読み手)の言動をフリーズさせる「不自由の人称」でもある。あなたはこの小説を読みながら、「あなた」のすべての言葉がこの小説によってこの小説のなかに奪われてしまったように感じる。さまざまの出来事と人物に遭遇しながら、あなたの手足は、心は、そのつど誰かに巧妙に操られているように感じる。「あなた」は主人公であるのに、語り手にはなれない。もちろん作者ではない。夜行列車とお話に揺れて揺られて連れていかれるだけの存在なのだ。

孤独で不慣れな旅というものは、しかし、元来そうした危うい操作を受けることによって続いていくものだと、私は思う。

《駅の様子がちょっとおかしい。ホームに人が嫌に少ないのである。それに、駅員たちがそわそわとして、何か秘密でも隠しているようである。駅員をつかまえて、どうかしたんですか、と尋ねるのも妙であるから、黙って観察しているしかない。駅全体が化けの皮をかぶっているのに、あなたはそれを剥がすことができずにいる。》(「パリへ」)

「何笑ってんの? 学校はどうしたの?」

と怒鳴ってみたが、笑い顔を崩さない。学校もストなのか。社会科見学で、ストを見学しているのか。学校ではストの権利はもちろんのこと、ストのやり方も教えているのか。ストの間は、みんな恐いものなど何もないらしい。あなたは腹を立てて、ぱっとその場で宙返りをして見せた。子供達が、はたと笑うのを止めた。その顔に急に尊敬の色が浮かぶ。芸は身を助ける。もう一度、とんぼを切る。すると、気分がすっきりした。》